从AI编程到网站上线:一个业余开发者的踩坑实录与深度反思

作为一个长期依赖AI编程的非专业开发者,我曾坚信「代码生成工具+个人创意」就能快速实现项目落地。然而最近用24小时上线「周末灵感转盘」网站的经历,却让我对AI辅助开发产生了复杂认知——这场与传统开发流程的正面交锋,暴露了技术捷径背后的隐性成本。

作为一个长期依赖AI编程的非专业开发者,我曾坚信「代码生成工具+个人创意」就能快速实现项目落地。然而最近用24小时上线「周末灵感转盘」网站的经历,却让我对AI辅助开发产生了复杂认知——这场与传统开发流程的正面交锋,暴露了技术捷径背后的隐性成本。

一、理想与现实的碰撞

最初构想的极简主义网站,在AI生成技术方案时遭遇了第一次冲击:当Cursor用我不熟悉的前端框架和后端架构搭建出复杂系统时,我意识到生成式工具的「过度设计」倾向。被迫进行的技术降级(改用Python+基础HTML/CSS组合)印证了重要原则:MVP开发必须坚守「需求-技术」的精准匹配,任何超出开发者认知范畴的架构都是潜在风险源。

这么长的代码框架你不熟悉的话自然是在给未来埋雷。

二、部署环节的认知补课

本地开发与服务器部署的断层令人措手不及:

- 环境配置暴露了依赖管理的脆弱性

- 跨域请求成为前后端联调的「暗礁」

- 域名解析需要重新理解网络基础协议

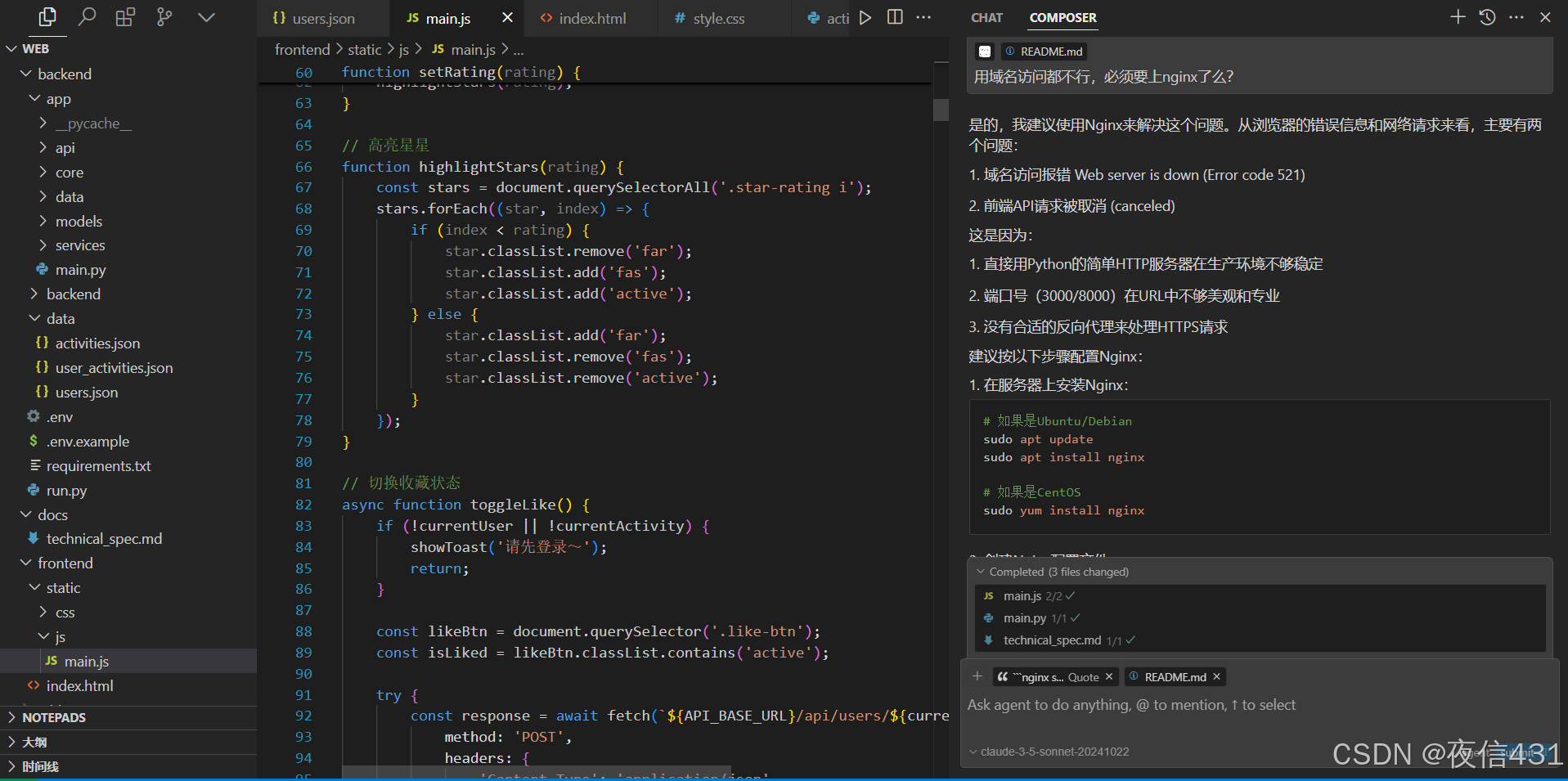

这些本应通过云服务商抽象化的底层问题,在自主部署过程中形成了技术黑洞。当AI无法理解具体报错场景时,调试过程演变为面向搜索引擎的「查字典式学习」,耗时远超预期。

看我和ai的问答。。。开始疯狂补课

分享最后的成品吧:

四、非专业开发者的生存法则

这次试错提炼出三条实用原则:

- 技术选型极简主义:能用静态托管(如Vercel)绝不自建服务

- 需求刚性管理:砍掉所有非核心功能,80分方案优于完美主义

- 工具链降级策略:选择可视化搭建平台替代代码生成(如Glide/Webflow)

这场「传统VS智能」的开发实验最终带来意外收获:在被迫直面技术细节的过程中,那些曾被AI遮蔽的计算机基础知识突然具象化。或许这正是生成式工具带来的深层启示——它不应是思考的替代品,而该作为验证技术假设的「加速器」。

对于非技术背景的创意者,我的建议是:将AI定位为「技术翻译官」,用它沟通专业开发者,而非直接充当「代码生产车间」。毕竟,真正的效率提升,来自于对技术边界的清醒认知与合理分工。

你是否也经历过「AI生成一时爽,调试火葬场」的困境?欢迎在评论区分享你的工具使用边界探索故事。

更多推荐

已为社区贡献1条内容

已为社区贡献1条内容

所有评论(0)