AI 干不掉工程师,但会“干掉”码农:一篇讲透 AI 编码的本质、成本与未来

焦虑吗?从 Copilot 到 Devin,从 Claude Code 到国产大模型,AI 编码的浪潮正以前所未有的姿态席卷而来。各种自媒体在高喊什么程序员已死,某某公司因AI裁员的消息不绝于耳。但,真的是这样吗?我认为AI编程不会导致真正的程序员失业,但它会是一场“洗牌”,会淘汰掉之前只会复制粘贴的“CV工程师”,但同时又会抬高真正的“开发工程师”的价值。本文将带你撕开AI编码的华丽外衣,直面其

焦虑吗?

从 Copilot 到 Devin,从 Claude Code 到国产大模型,AI 编码的浪潮正以前所未有的姿态席卷而来。各种自媒体在高喊什么程序员已死,某某公司因AI裁员的消息不绝于耳。

但,真的是这样吗?

我认为AI编程不会导致真正的程序员失业,但它会是一场“洗牌”,会淘汰掉之前只会复制粘贴的“CV工程师”,但同时又会抬高真正的“开发工程师”的价值。

本文将带你撕开AI编码的华丽外衣,直面其本质,算清其落地成本,并为未来之路提供一份生存指南。

AI编码的本质是组装而非创造

首先,让我们理解大语言模型(AI)的本质。一句话简单概括:它是一个基于海量数据训练的“下一个词元概率预测模型”。我们平时使用的编码 AI 就是公司专门使用代码数据进行微调或预训练的增强型大模型。但其本质依然是下一个词元概率预测。

这意味着,它本质上是一个无与伦比的“模仿者”和“缝合怪”,而非“创造者”。

- 它不会“写”代码,只会“组装”代码。 AI 擅长根据它见过的无数代码片段,预测出最合理的组合方式,就像一个看过所有乐高图纸的孩子,能快速拼出任何已有的模型。

- 它无法创造它没见过的代码。 对于全新的架构、独特的业务逻辑或颠覆性的技术,AI 会立刻“失语”。因为它从未“见过”,自然也无法预测。

- 代码质量与时效性问题。 如果你使用过你会发现 AI 生成的代码有时会显得冗余。更重要的是,当面对较新的库、或者在未明确告知版本且库有重大更新时,它很容易生成带有 Bug 的代码。这是因为 AI 的知识有截止日期,且对上下文的理解仍有限。

因此,未来的开发工程师,其职责将是“小部门经理”与“小系统架构师”。我们的核心工作,是规划解决方案,指导AI完成模板化的“脏活累活”,然后接手进行关键的逻辑优化、性能调校,并完成那些AI无法理解的、真正定义产品价值的创造性工作。

企业面临的挑战

看透本质后,我们来讨论最关键的问题:企业要如何拥抱AI编码?摆在所有决策者面前的,是两座无法绕开的、名为“安全”与“成本”的大山。

信息安全

目前,几乎所有主流的 AI 开发工具对企业都是收费的。除了企业是否愿意承担这笔费用外,更深层的问题在于:

如果核心业务代码由外部公司的 AI 生成,这对于企业的数据安全、知识产权和自主可控性来说,是一个巨大的隐患。

在信息化市场竞争的丛林法则下,你将自己企业的部分数据、核心业务代码都交给一个外部的公司,你如何保证他们不会窃取你的信息?OpenAI可是才爆出来把用户对话的数据拿去训练模型。

成本和复杂性

复杂性

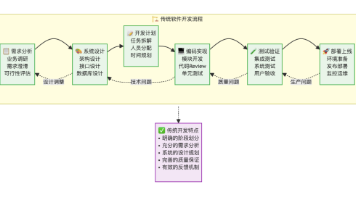

那我们试试自己部署开源AI这条路。但要注意的是这并非简单的在本地部署一个满血DeepSeek那么容易。它需要构建一个复杂的AI Agent系统,这里面要包括:

- Agent 开发与流程优化: 需要专业团队将大模型与企业的研发流程深度整合,设计指令调优,确保 AI 能够理解并执行复杂的任务链。

- RAG (检索增强生成): 为了让 AI 能理解企业内部的私有代码、文档和知识库,需要构建强大的 RAG 系统,让 AI 能够检索相关信息再生成代码。

- 模型微调与选择: 可能需要针对企业特有的代码风格和业务逻辑对模型进行微调,并选择一个足够可靠、且符合企业安全规范的大语言模型。

这样的话,对于一个企业他想要落地一套私有的AI编码系统,要同时具备上述条件,尤其是能同时支撑起自研模型或者微调的公司,我想目前只有头部的一些企业真的有能力能玩转这一套体系吧。

成本

我们将限制再调宽松一点,我们假设有一家大型的研发公司,他只是缺少大模型相关的技术积累但他愿意把自己的核心业务逻辑(并非完整代码,完整代码在公司自己的RAG系统里面)传递到别的公司。所以他选择了比如GPT这样的卖Token的模型,我们来给公司算一笔账,看看通过自研一个Agent能不能支撑自己企业的开发。这里我们用美元计算,GPT的Token定价为美元。首先我来做几个假设:

- 团队构成

- AI/算法工程师 (3名): 负责核心的Agent逻辑、Prompt工程、RAG效果调优。

- 后端工程师 (3名): 负责搭建稳定的Agent服务、与内部系统集成、性能优化。

- 运维工程师(1名):负责部署、监控和维护整个系统的稳定性。

- 产品经理(1名):负责定义需求、协调资源、推动项目。

- 整个团队的平均一个人年度支出(薪资,福利,设备,管理等):$180,000,总计$1,440,000

- Token消耗

- AI研发团队前期研发会有大量的调用,我们按照每日30M Token计算,研发三个月大约20亿 Token

- 投产后有100名程序员使用,每日总消耗300M Token,九个月大约是600亿 Token

- 总Token成本:$608,850

- 基础设施的成本

- RAG系统的开销(向量数据库,大数据处理,嵌入模型调用)每月大约$2,000~$5,000

- 基础的云服务:Agent的服务器,数据库,缓存,日志监控,每月大约$3,000~$6,000

- 我们取个中间值$7,000,一年大约要$84,000

整体加起来一年要投入210万美元以上的成本,并且这210万不是一个确定的结果,没有一个公式说他能替代掉多少个什么等级的程序员,这只是提供了一个机会,让你尝试AI与自己的核心业务开发深度融合。整个过程充满了不确定性,Agent效果不及预期怎么办?RAG的召回率不高怎么办?AI写出了灾难性的Bug责任到底算谁的?

所以,当现在再讨论起AI编程的未来时,我们可以认识到,对于大部分企业来说,一张完全未知的昂贵的门票,真的有必要买吗?

我们应该怎么做?

虽然对大部分公司来说,自建“AI工程师”的道路充满坎坷,但这不意味着AI编码毫无价值。恰恰相反,它为我们指明了进化的方向。未来的世界,需要的是“工程师”,而不是“码农”。面对变革,我们应该:

- 拥抱工具,而不是成为工具:把AI编码当成你的“外挂”,所有的脏活儿累活儿,都可以丢给他去完成,让自己有更多的时间做更有意义的事情。

- 深入业务,跳出代码,提升技术视野:你要深入业务,应该做到比用户还了解你的业务痛点在哪;不要只钻研技术,像孔乙己一样去考虑茴字有几个写法,而是站在高纬度的看,这个新技术能解决什么行业痛点,推动行业进步。

- “反”AI:了解AI的基本原理,明白他的缺点,自己去补足他的缺点。比如他擅长的是模仿和组装代码,而缺乏对业务的全面理解,新技术的使用,跨团队的沟协作。

AI 不是来终结程序员的,它是来终结我们过去反复吐槽的、那些毫无意义的“CRUD”的。

AI 正在疯狂地提高“开发工程师”的准入门槛,但请记住:风浪越大,鱼越贵。 “中高级工程师”的价值上限,也正被AI以前所未有的方式拉高。

所以,不要怕被AI替代,要怕自己,成为那个只会被替代的人。

愿我们一起,在这场变革的浪潮中,变得更强。

文章首发gzh【破茧plan】,欢迎关注。

更多推荐

已为社区贡献1条内容

已为社区贡献1条内容

所有评论(0)