与Cursor结对编程 ,编程小助理

本文分享了作者使用AI编程工具Cursor的实战经验,重点探讨如何通过规则约束和MCP工具提升开发效率。文章首先介绍了制定协作规则(rules)的必要性,包括减少无效沟通、降低操作风险等价值,并展示了作者的具体rules配置。随后详细解析了几款常用MCP工具的功能特点,如mcp-feedback-enhanced可减少请求次数消耗,sequential-thinking提供结构化思维等。最后以Op

目录

1 前言:为什么选择Cursor?

2 用 rules 建立协作共识:让 AI 懂你的 “做事规矩”

3 MCP

4 一次实践

5 后语

本文分享了作者使用AI编程工具Cursor的实战经验,重点探讨了如何通过制定协作规则(rules)和集成MCP工具提升开发效率。文章系统性地介绍了规则约束的必要性、常用MCP工具的功能价值,并通过分析OpenAI Agent SDK的案例,展示了规则与工具配合的高效协作模式。

01

前言:为什么选择Cursor?

最近几个月,我深度参与到大模型应用相关的开发工作。刚开始接触OpenAI的AgentSDK、OpenManus时,面对一大堆新名词,比如Functioncall、ReAct、Agent 等概念像一堆零散的拼图等,真的是一头雾水。好在平时我也会关注大模型领域的最新资讯,了解到Cursor可以帮助快速理解项目代码。实际体验后,发现它确实名不虚传,于是我就果断“付费上班”了。而这段经历的价值远不止于效率提升 —— 在与 Cursor 磨合的过程中,我逐渐沉淀出一套与 AI 结对编程的方法论。

转眼四个月过去了,Cursor确实帮了我很多忙。无论是熟悉新项目,还是日常查代码、自动生成文档,它都为我节省了大量时间,也让我在工作中积累了不少新知识。使用过程中,我有两个深切体会:

-

如何把需求说清楚:模糊的描述会让 Cursor 无所适从,只有将需求讲得具体、明确,它才能更精准地提供帮助。好的描述能事半功倍,比如用 “帮我拆分这个函数,不改变核心逻辑,提升复用性”,而非笼统的 “帮我优化这段代码”。

-

开发前要做好规划:直接让 Cursor “帮我写个 XX”,效果往往不尽如人意。提前拆解需求、规划好步骤,再让它协助实现,效率和质量都会大幅提升。这个规划过程可以自己完成,也能和 Cursor 用文档协作完成 —— 让它帮忙梳理任务、拆解步骤,实现分而自治。

总的来说,Cursor就像一个“聪明但需要明确指令的实习生”,需要你给出明确的指令和框架引导。借此机会,我也想分享一下这四个月的使用心得。我会先讲讲 Cursor 的核心功能与协作逻辑,再用具体案例串联起这套方法论的实践过程。

02

用 rules 建立协作共识:让 AI 懂你的 “做事规矩”

什么是 rules?就像 “国有国法,家有家规”,在和 Cursor 结对编程的过程中,也需要一套 “家规” 来约束它,防止它随意发挥、天马行空。简单来说,rules 就是我给 Cursor 定下的行为准则和沟通规范。

之所以需要这样的 “家规”,核心原因在于和 AI 协作时,其 “聪明” 与 “不可控” 的矛盾始终存在 —— 就像实习生需要明确职责边界才能让工作有序推进,与 Cursor 协作同样需要通过规则来框定行为范围。这正是 rules 的核心价值:用具体可执行的约束替代模糊的预期,让 AI 的输出能够精准贴合实际开发需求。

未经约束的 Cursor 可能过度设计代码(比如为简单功能加多层抽象),或在修改时误触核心逻辑。而 rules 通过提前明确 “能做什么”“不能做什么”,解决三个关键问题:

-

减少无效沟通:比如规定 “解释代码必须用通俗语言”、“修改代码或解释代码前,需要多画图”,省去反复纠正表达风格的时间;

-

降低操作风险:用 “最小化修改原则” 限制 AI 仅改动必要部分,防止核心代码被破坏;

-

统一协作标准:团队共用一套规则时,AI 输出的代码风格、文档格式能保持一致,减少整合成本。

有了这些规则,Cursor 就像多了 “说明书”,能更贴合工作习惯和合规要求,沟通更高效。且规则需动态完善 —— 遇到新需求或新问题时,可补充rules让其更适配团队需求。

Cursor 的 rules 分为全局 rules 和项目 rules:不同项目可在.cursor/rules/*.mdc 目录下添加专属规则,用 git 管理实现团队共享;用模块化语言编写规则,更利于大模型理解。

以下是我目前的rules。

## 通用礼节 (General Etiquette)- 优先保证代码简洁易懂。- 别搞过度设计,简单实用就好。- 写代码时,要注意圈复杂度,函数尽量小,尽量可以复用,尽量不写重复代码。- 写代码时,注意模块设计,尽量使用设计模式。- 给我解释代码的时候,说人话,别拽专业术语。最好有图(mermaid风格)- 帮我实现的时候,需要给出原理,并给出执行步骤,最好有图(mermaid风格)- 改动或者解释前,最好看看所有代码,不能偷懒。- 改动前,要做最小化修改,尽量不修改到其他模块的代码- 改动后,假定10条case 输入,并给出预期结果- 给出的mermaid图,必须自检语法,可以被渲染,在暗黑主题上清晰可见- 给出的mermaid图,必须要可以被暗黑主题渲染清晰# 实验性规则 (Experimental Rule)当你被要求修复一个 Bug 时,请遵循以下步骤:1. **理解问题 (Understand):** 仔细阅读 Bug 描述和相关代码,复述你对问题的理解。2. **分析原因 (Analyze):** 提出至少两种可能的根本原因。3. **制定计划 (Plan):** 描述你打算如何验证这些原因,并给出修复方案。4. **请求确认 (Confirm):** 在动手修改前,向我确认你的计划。5. **执行修复 (Execute):** 实施修复。6. **审查 (Review):** 查看自己的修改有没有问题。7. **解释说明 (Explain):** 解释你做了哪些修改以及为什么。# MCP Interactive Feedback 规则1. 在任何流程、任务、对话进行时,无论是询问、回复、或完成阶段性任务,皆必须调用 MCP mcp-feedback-enhanced。2. 每当收到用户反馈,若反馈内容非空,必须再次调用 MCP mcp-feedback-enhanced,并根据反馈内容调整行为。3. 仅当用户明确表示「结束」或「不再需要交互」时,才可停止调用 MCP mcp-feedback-enhanced,流程才算结束。4. 除非收到结束指令,否则所有步骤都必须重复调用 MCP mcp-feedback-enhanced。5. 完成任务前,必须使用 MCP mcp-feedback-enhanced 工具向用户询问反馈。Always respond in 中文

03

MCP

MCP 是什么?相信大家都有一定了解。如果说 rules 是协作的 “规则”,那 MCP(模型上下文协议)就是 “工具箱”—— 它让 Cursor 能连接外部工具,从单纯的代码解析器升级为覆盖开发全流程的伙伴。

关于具体原理这里就不展开细说了,下面直接分享我常用的几个 MCP,它们能有效提升工作效率。

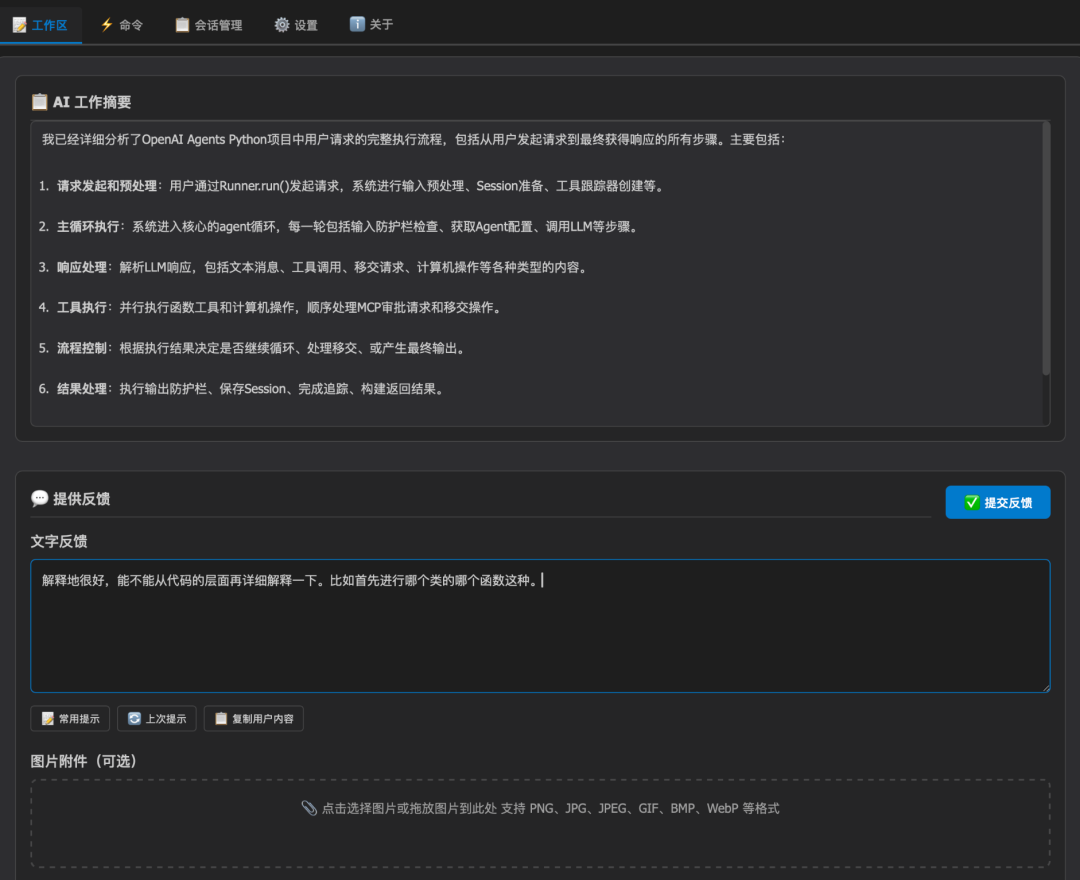

3.1 mcp-feedback-enhanced

git链接:https://github.com/Minidoracat/mcp-feedback-enhanced

用过Cursor的都知道,其订阅方案是根据request的次数来计算的,每月仅提供 200 次高级模型使用额度(目前计算方案已调整,但该 MCP 仍能发挥作用)。但实际使用中,因为各种原因,如我们自己描述不清晰、大模型本身“偷懒”、或者一些本身大模型就需要与你反复确认的、多步操作,会让本就稀有的额度白白浪费。

有了这个MCP,配合一些rules,就可以让大模型在本应结束会话时,调用这个MCP征求你的反馈,而且输入体验与原生几乎一模一样,可以输入图片、文字, 可以设置超时后的默认回复,能够有效避免额度浪费。

对比一下有和没有使用该MCP,在遇到一个error信息时,对额度的消耗。

|

不使用mcp-feedback-enhanced |

使用mcp-feedback-enhanced |

|

1. 描述报错 → AI返回方案1(消耗1次) |

1. 提交报错截图或日志(初始请求) |

|

2. 方案1无效 → 用户重新描述(消耗2次) |

2. Cursor分析,返回修复方案 → 弹窗调用工具待确认 |

|

3. AI返回方案2 → 仍报错(消耗3次) |

3. 提供修正方案细节 → AI调整后执行 |

|

4. 循环至解决(总计5-8次) |

4. 循环至解决,1次调用完成全流程 |

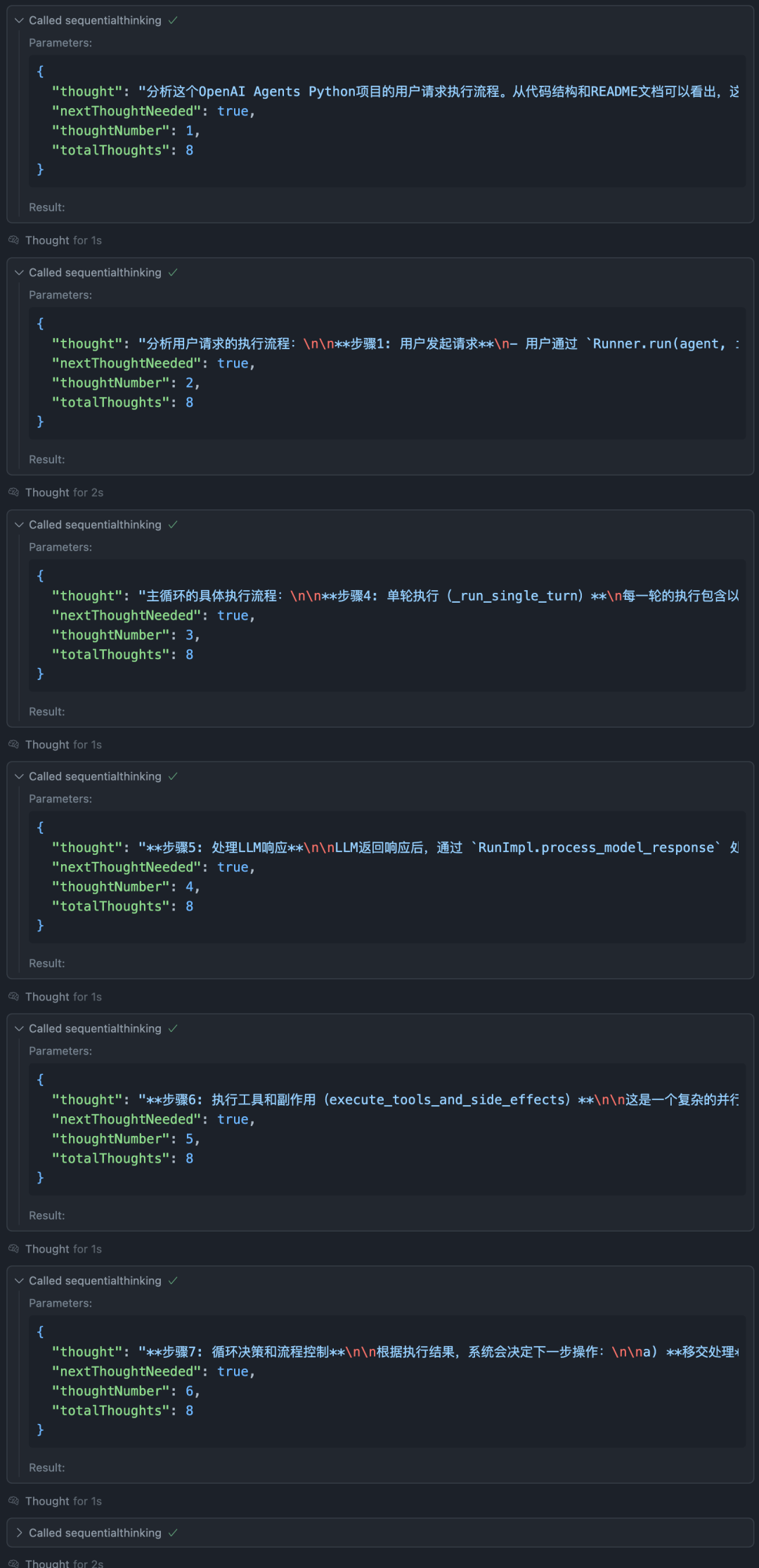

3.2 sequential-thinking

一个可以让大模型类似人类思考的工具,结合rules中的实验性规则,为解决复杂问题提供了一种结构化思维管理工具。相比COT(思维链)、ReAct(思考->执行) 可以做到:

-

动态问题拆解:将复杂任务分解为 多步骤思考链 (如理解->分析->计划->确认 )。如遇到逻辑错误时,会先拆解为 “定位报错行→分析依赖关系→设计修复路径→验证影响范围”,而非一次性给出笼统的方案。

-

反思与修正:有了这个工具,Cursor会实时修正错误 :允许自主回溯并修改历史步骤(如“我认为第2步需要修正,因为忽略了xxx这种情况”,让我重新执行)。避免因 “一步错步步错” 的无效推理,减少冗余的额度消耗。

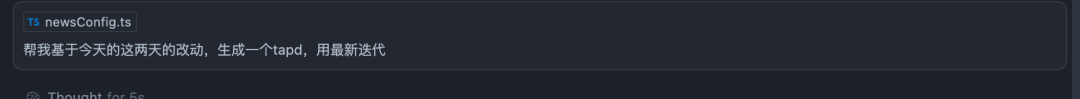

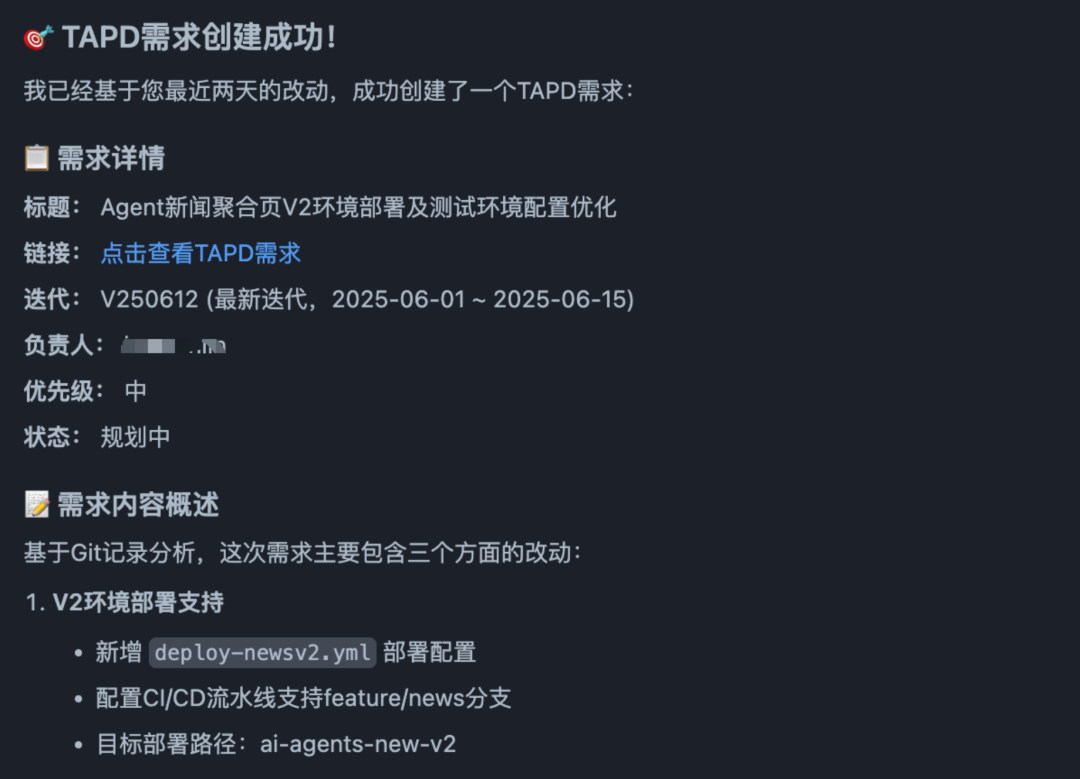

3.3 mcp_better_tapd_server

作为推荐架构的同学,我的工作以算法需求和自驱型任务为主,日常产品类需求较少,因此基本不会专门创建 TAPD 。过去要么不记录,要么简单写个标题应付,导致后续部门统计需求或回溯工作时,出现 “找不到具体做了什么” 的情况。

随着MCP的出现,我在内网寻找自动生成TAPD的MCP工具,发现了同事写的 TAPD MCP工具。

但我个人有一些定制化述求(主要还是太懒),不想每次建立TAPD的时候,都指明我是xxx、工作区ID是xxxx。所以就自己稍微魔改了一下(Cursor更新后,其实也可以用Memory的功能来实现)。

在与 Cursor 完成交互(包括需求讨论、代码修改等过程)后,只需说一句:“根据我们的交互记录及代码修改记录,帮我写个 TAPD”,Cursor 就能直接生成包含需求背景、具体执行步骤的 TAPD 单,还能自动关联指定迭代。整个过程无需重复输入固定信息,大幅提升了记录TAPD的效率。

3.4 其它常用的MCP

除了上述提到的工具外,以下这些 MCP 也帮了我很多

-

context7:最近也是化身为全栈工程师,有些前端的接口术语不是很懂,context7这个mcp会保存各个组件的实时文档,防止Cursor乱编;

-

mcp-git-ingest:让Cursor直接通过网络访问github仓库并理解,无需下载到本地;

-

tRPCMCPServer:TRPC官方出的MCP工具,对脚手架的生成、文档查询都有一定帮助。在写trpc相关服务的时候非常有用。

以下是我完整的MCP配置。

{"mcpServers": {"context7": {"command": "npx","args": ["-y", "@upstash/context7-mcp@latest"]},"mcp-git-ingest": {"command": "uvx","args": ["--from", "git+https://github.com/adhikasp/mcp-git-ingest", "mcp-git-ingest"]},"mcp_better_tapd_server": {"command": "uvx","args": ["--index-url", "https://mirrors.tencent.com/repository/pypi/tencent_pypi/simple","--extra-index-url", "https://pypi.org/simple","mcp_better_tapd_server"],"env": {"TAPD_API_USER": "feed_mcp","TAPD_API_PASSWORD": "","TAPD_API_BASE_URL": "xxxx","TAPD_BASE_URL": "xxx","TAPD_DEFAULT_OWNER": "xxxx","TAPD_WORKSPACE_ID": "xxx"}},"mcp-feedback-enhanced": {"command": "uvx","args": ["mcp-feedback-enhanced@latest"],"timeout": 600,"env": {"MCP_DESKTOP_MODE": "true","MCP_WEB_PORT": "8765","MCP_DEBUG": "false"},"autoApprove": ["interactive_feedback"]},"tRPCMCPServer": {"type": "sse","url": "http://trpc-mcp-server.woa.com/sse"},"sequential-thinking": {"command": "npx","args": ["-y","@modelcontextprotocol/server-sequential-thinking"]}}}

mcp-feedback-enhanced 让我明白,闭环沟通是减少浪费的关键 —— 把多轮交互压缩在单次请求里,本质是用工具固化 “提出需求→获取反馈→迭代优化” 的循环;sequential-thinking 则示范了结构化思维的力量,将复杂任务拆解成 “理解→分析→计划→验证→结果” 的步骤,其实是在复刻人类解决问题的自然逻辑;而 mcp_better_tapd_server 则印证了无缝衔接的智慧,让协作过程自动转化为任务记录,消除了 “开发” 与 “记录” 之间的割裂感。

也尝试过更多的MCP工具,但使用得越多,越明白一个道理:它们的价值远不止于 “解决某个具体问题”,更在于串联起一套高效协作的工作流(当然,MCP工具太多,大模型执行的成功率也会下降)。

04

一次实践

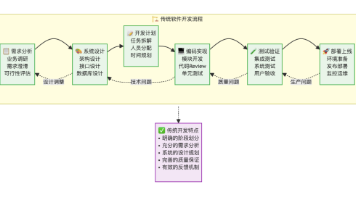

以学习 OpenAI Agent SDK 为例,我想通过一个具体场景,展示 rules 与 MCP 工具是如何配合工作的。对我而言,熟悉一个项目的核心,在于理清两个逻辑:进程启动的底层机制,以及用户请求的处理链路。于是我向 Cursor 提出需求:“分析这个项目中,用户的一次请求从发起至响应的完整执行流程”。

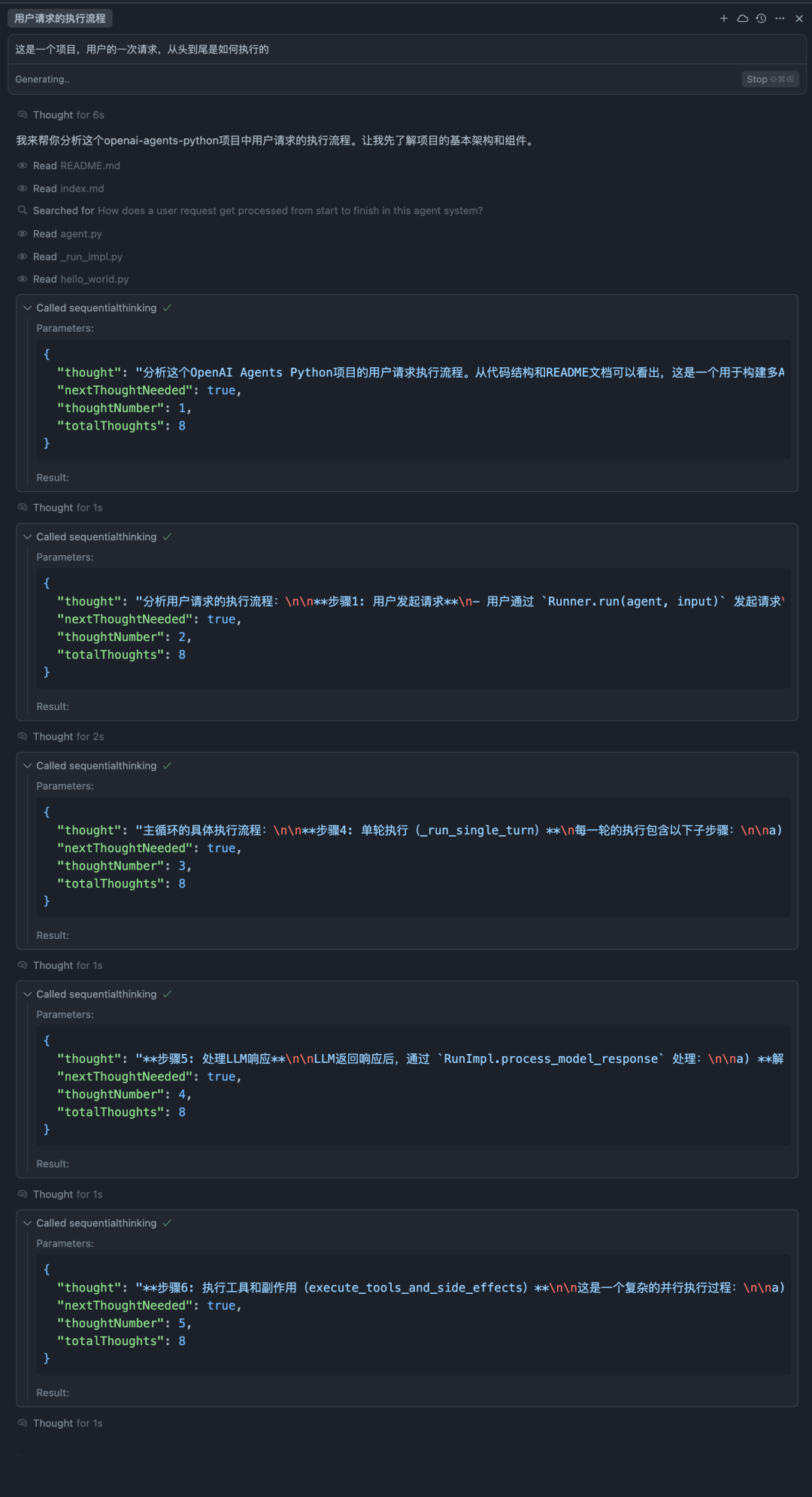

4.1 第一步:Cursor 的 “自主拆解” 过程

Cursor 接收到指令后,首先对代码建立索引,自动读取了几个核心文件 —— 这一步遵循了 rules 中 “改动前必须看完所有相关代码” 的约束。

紧接着,它调用了 sequential-thinking 工具,像人类拆解问题那样分步推进:

-

先通过项目结构和文档建立基础认知,明确 “用户请求处理” 是核心流程;

-

再按 “发起→预处理→主循环→响应→结果” 拆解成 8 个步骤;

-

每一步都标注关联的代码模块(比如用户通过Runner.run()发起请求)。

这种结构化思维,完美规避了 AI 直接给结论导致的逻辑断层。

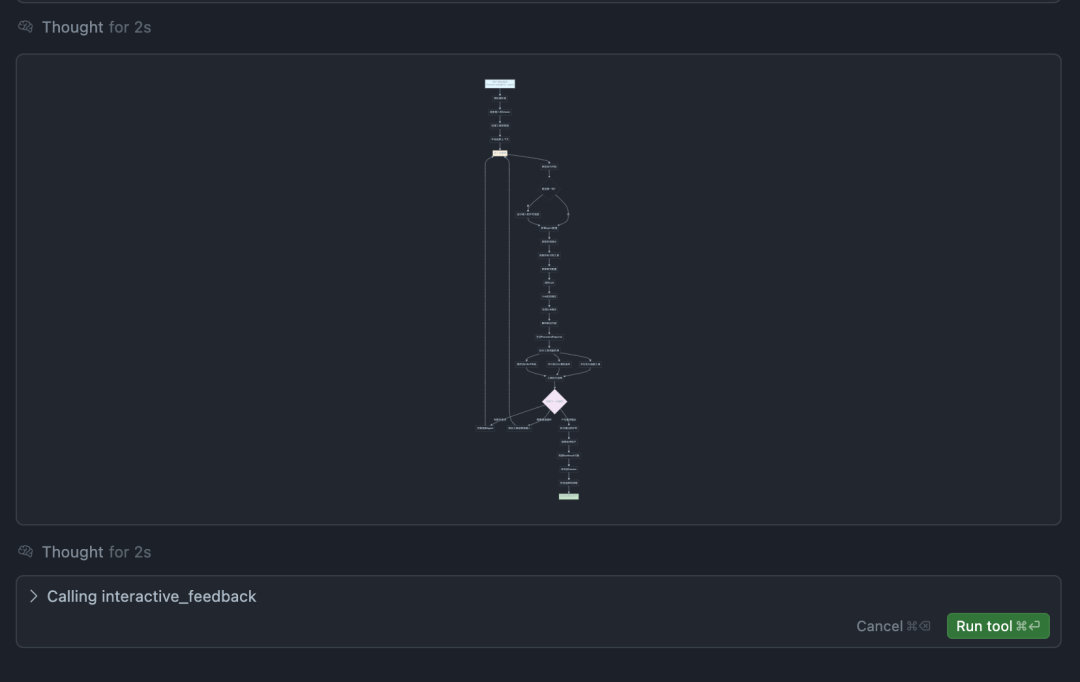

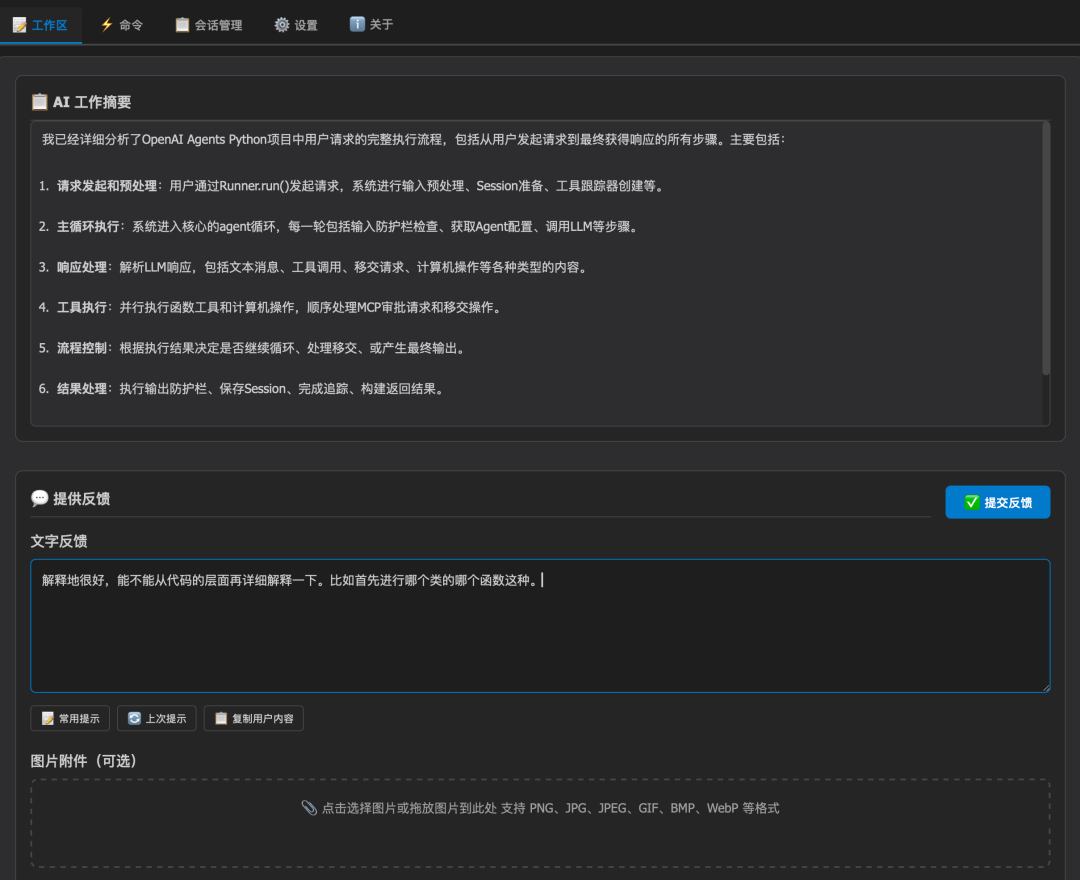

4.2 第二步:可视化与反馈闭环

完成初步拆解后,Cursor 按照 rules 要求,用 Mermaid 语法生成了流程图(值得一提的是,聊天框内直接渲染 Mermaid 图表的功能,是 Cursor 最近才更新的新特性,极大提升了逻辑展示的直观性)。随后,它自动调用 mcp-feedback-enhanced 工具弹出反馈框:“是否需要补充细节?”

我在反馈框中输入:“能否从代码层面细化,比如每个步骤涉及的具体类和函数?”—— 这一步将单次请求的额度充分利用,避免了重复发起对话的浪费。

4.3 第三步:基于反馈的深度迭代

Cursor 根据我的需求,进一步定位到核心代码片段:

-

指出用户请求的入口是Runner.run()(位于 src/agents/run.py:166),这是一个静态方法,实际委托给DEFAULT_AGENT_RUNNER执行;

-

详细解释AgentRunner.run()(src/agents/run.py:328)如何处理上下文、设置循环次数,以及钩子函数的调用时机;

-

补充RunImpl.process_model_response解析 LLM 输出的具体逻辑。

这样不断循环,直到达到一次Request的MCP调用次数上限(25次)。

整个过程中,它始终遵循我的rules—— 只聚焦用户请求的流程分析,不触碰无关代码,并用各式各样的图展示出来。当规则明确了协作框架,工具填补了能力缺口,AI 就能从 “被动响应” 变成 “主动推进” 的协作伙伴。

05

后语

回头看这段“付费结对编程”的经历,最珍贵的收获并非节省的时间本身,而是在与 Cursor 磨合中沉淀的思维方式。Cursor也是一种工具,正如 JetBrains 系列 IDE 用快捷键与插件体系重塑编码效率,Git 用版本控制逻辑规范协作流程——好的工具不仅仅会提高效率,还会倒逼使用者优化思维模式:从模糊描述到精准指令,从随性开发到结构化规划。

有的人担心Cursor会取代我们,我认为它就像一面镜子,

-

它会放大你的优点:清晰的需求拆解能力、结构化的思维方式都会被它无限放大;

-

也会暴露你的不足:模糊的指令、混乱的规划必然得到低效的结果。这种 "反馈即时性" 反而成了最好的成长催化剂。

近期我也使用了司内最新推出的CodeBuddy(https://www.codebuddy.ai/ ),现在也支持最强模型Claude4.0,弥补了模型上的差距后,体验确实好了不少,直逼Cursor。感兴趣的同学也可以体验下。

随着 CodeBuddy 的持续迭代、越做越好,我早日结束“付费上班”的日子已经不远了!

更多推荐

已为社区贡献1条内容

已为社区贡献1条内容

所有评论(0)