AI时代下IT人员的何去何从:职业转型与发展指南

构建T型能力结构:以技术深度(如Python/机器学习)为纵轴,行业广度(金融/医疗场景理解)为横轴,形成技术×行业的复合竞争力。用AI工具放大效能:善用Copilot生成代码框架、自动化测试工具Selenium+AI插件提升回归测试效率,将重复劳动占比压缩至20%以下。打造个人技术品牌:通过CSDN博客分享转型心得,参与开源项目贡献,加入博客专家计划提升行业影响力,让你的能力被看见。记住:AI不

凌晨两点,36岁的程序员李铭关掉IDE,屏幕右下角的GitHub Copilot弹窗仍在闪烁。他刚完成一份简历投递,却收到系统自动回复:感谢关注,您的资历与当前岗位需求不匹配。这一幕在2025年的中国互联网圈并不鲜见——程序员群体正面临一场无声的战役:一边是技术迭代的狂潮,一边是年龄歧视的暗礁。

这种职业焦虑并非个例。深圳AI人才专场招聘会上,某公司HR当场退回35岁求职者简历称需要能熬夜跑模型的00后训练师,现场70%的AI训练师岗位要求年龄在30岁以下2。与此同时,LinkedIn数据显示AI人才招聘增长速度远超总体招聘,人工智能工程师岗位平均年薪已达69.6万元,超全行业平均水平2.5倍。这种冰火两重天的就业市场,折射出AI技术对IT行业人才结构的颠覆性影响。

核心洞察:AI不是替代者,而是职业生态重构者。它更像重新分工器,将可公式化的编码任务剥离,同时放大人类在需求澄清、系统设计、质量安全等核心价值领域的作用5。GitHub数据显示,使用Copilot的开发者完成任务速度提升55%,但顶尖科技公司的高端招聘需求反而增长30%,印证了AI作为能力放大器的本质。

面对这场变革,本文将从三个维度展开深度解析:首先剖析AI对IT岗位的具体影响与人才需求变化,随后提供技术深耕、跨界融合、管理转型三条差异化转型路径,辅以真实转型案例(如从机电一体化转行程序员,3次进修后成为鸿蒙开发组长的蒋同学),最终落地为包含技能图谱、学习资源、工具清单的行动指南。无论你是面临职业瓶颈的资深开发者,还是刚入行的技术新人,都能在这里找到重塑职业价值的实用方案。

现状分析:AI对IT就业市场的重塑

当一位拥有15年经验的Java工程师发现自己深耕的Spring框架正被Serverless架构边缘化,而隔壁团队的AI训练师岗位年薪已悄然突破百万时,IT行业的"冰火两重天"已不再是危言耸听。2025年的IT就业市场正经历着AI技术驱动的结构性重构,传统岗位收缩与新兴职业爆发并存,技能需求的范式转移正在改写职场生存法则。

岗位结构的剧烈分化:从"代码工人"到"AI协作者"

全球IT岗位需求正呈现断崖式分化。LinkedIn与智联招聘的最新数据显示,重复性技术岗位与AI复合岗位的供需曲线已形成鲜明对比:

| 岗位类型 | 需求变化趋势 | 薪资水平 | 典型岗位示例 |

|---|---|---|---|

| 传统技术岗位 | 下降32%-50% | 同比下降8%-15% | Java开发、基础运维、数据录入员 |

| AI复合技能岗位 | 增长120%-215% | 较传统开发高40%-60% | AI架构师、提示词工程师、大模型调优专家 |

这种分化在头部企业的招聘策略中尤为明显。华为2025年校招中,"AI架构师"岗位年薪区间达80-150万元,较同级别Java开发岗位高出62%;阿里巴巴集团招聘数据显示,"大模型调优专家"岗位数量同比激增200%,且要求候选人必须具备"业务场景拆解+模型调参+行业知识"的三重能力。

企业用人偏好的底层逻辑转变

企业招聘正从技术栈匹配转向AI协同能力评估。某电商平台的转型案例颇具代表性:该公司将15名传统Java开发工程师转型为AI+业务架构师后,通过整合大模型调优与行业知识,项目交付效率提升50%,用户满意度提升37%。这种转变背后,是AI工具对开发流程的深度重构——GitHub Copilot使代码编写效率提高55%,测试周期压缩40%,意味着单纯的代码搬运工作正被大幅替代。

金融行业的变革更为激进。星展银行计划未来三年裁撤4000个传统技术岗位(占总员工10%),同时新增1000个AI相关职位,这些新岗位要求候选人既能驾驭Langflow等AI工作流工具,又需理解信贷风控、供应链金融等业务场景。这种减法与加法的同步操作,揭示了企业对技术+业务复合型人才的迫切需求。

核心洞察:AI并非简单替代IT岗位,而是重构岗位价值链条。世界经济论坛《未来就业报告2025》明确指出,2025年全球将有8500万岗位被AI替代,但同时会诞生9700万新岗位,其中IT行业的"AI训练师""大模型调优专家"等新兴职业将成为增长主力。

技能需求的范式转移:被淘汰的与被追捧的

IT从业者的技能清单正在经历刮骨疗毒式的更新。拉勾网2025Q1数据显示,Java、前端等通用开发岗位招聘量同比下滑23%,而要求掌握"AI工具驾驭能力+跨领域知识整合"的岗位薪资涨幅超过20%。

具体来看:

正在快速贬值的技能

单一语言开发(如仅会Python或Java基础语法)

成为职场"硬通货"的能力

- 系统架构设计(能规划"人类-AI协作"的技术架构)

- 业务场景拆解(将企业需求转化为AI可执行的任务流程)

- 工具创新应用(如用Aider提升代码效率、用DeepSeek V3.1进行复杂逻辑开发)912

这种技能迭代速度之快,甚至超过了高校教育的更新周期。目前中国AI人才缺口达500万,而全国高校AI相关专业在校生仅4万余人,相当于1名学生需填补125个岗位空缺,这种结构性错配正倒逼从业者通过在职学习实现转型15。

结构性调整下的生存法则:从"技术专精"到"生态适配"

面对这场变革,"恐慌性转行"与"盲目跟风"均非良策。全球职场趋势监测机构FlexJobs的研究显示,Java、前端等传统岗位虽招聘量下滑23%,但掌握"Java+AI中台架构"复合技能的人才薪资反而上涨20%13。这提示我们:AI时代的职业竞争力,取决于技术深度与AI工具的融合能力,而非简单抛弃原有积累。

正如世界经济论坛所强调的:"2025年的岗位变革不是'替代游戏',而是'升级竞赛'"。当AI能在几分钟内完成原本6人团队两周的IPO招股书编写,当Meta CEO扎克伯格预言"未来应用代码将主要由AI生成"时,IT从业者的价值坐标正从"做什么"转向"为什么做"——即从技术执行者进化为业务决策者与AI协作者1616。

这场变革的终极启示或许是:在AI定义的新职场中,持续学习的能力比过往经验更重要,跨界整合的视野比单一技术栈更关键。那些能驾驭AI工具、理解业务本质、保持进化韧性的IT人才,终将在这场结构性调整中占据先机。

挑战与机遇:IT人员的生存困境与新赛道

当GitHub Copilot能自动生成60%的基础代码,当初级开发岗位需求同比下降32%,IT行业正经历着前所未有的职业洗牌。AI驱动的自动化浪潮下,基础编码、SQL数据查询、简单API调用等重复性技能正在快速贬值,2025年全球IT裁员潮中,超七成岗位集中在单一语言开发和基础运维领域617.更严峻的是,这种替代压力正沿着技术链向上蔓延——金融行业的传统业务流程岗位被AI系统替代,客服中心坐席因AIGC对话能力而缩减编制,甚至35岁以上程序员因"薪资是25岁员工2.3倍但产出差异不足50%"的认知偏见,被部分企业标注为"性能衰减风险群体"11819.某电商平台15名Java开发转岗AI+业务架构师的案例,正是这场转型战役的缩影:要么主动进化,要么被动淘汰。

生存警报:IEEE Spectrum研究显示,软件工程师技能半衰期已缩短至2.5年,前端技术栈更是仅18个月就面临迭代。招聘数据显示,掌握3年以上旧技术栈的开发者简历通过率比掌握新技术者低62%,而亚太地区64%的HR表示收到的职位申请中符合标准的不足一半2021.

危机中往往孕育着更大的机遇。世界经济论坛预测到2030年AI和大数据领域的技术岗位将翻倍,"AI+"正在重构职业价值坐标系22.新兴岗位呈现出清晰的三大方向:技术类岗位如大模型调优专家(年薪35-80万),需掌握LoRA微调、RLHF强化学习等技能;业务类岗位如AI产品经理(年薪25-60万),要求既懂prompt工程又能拆解行业需求;跨界类岗位如AI+医疗影像分析专家(年薪40-100万),需要医学知识与多模态算法的复合能力171823.这些岗位不仅薪资较传统开发高40%,年增速更达120%,成为职场新蓝海17.

表格

复制

| 岗位类型 | 传统岗位 | 新兴岗位 | 技能门槛 | 薪资增长 | 稳定性 |

|---|---|---|---|---|---|

| 技术类 | 初级Java开发 | 大模型调优专家 | 单一语言熟练度 | 年均增长8%-12% | 高替代风险(需求降32%) |

| 业务类 | 系统集成工程师 | AI行业解决方案架构师 | 标准化流程执行 | 年均增长10%-15% | 中等(受行业周期影响) |

| 跨界类 | 数据库管理员 | AI+金融风控专家 | 单一工具操作 | 年均增长15%-20% | 高(政策+技术双驱动) |

| 对比结论 | - | AI+X复合岗位 | 高(需跨域知识) | 高(超传统40%) | 高(抗替代能力强) |

政策东风更让这些新赛道如虎添翼。苏州市对人工智能顶尖人才给予300万-1000万购房补贴,深圳对AI标杆应用项目资助最高1000万元,南宁市为东盟AI企业提供零租金办公场地和最高500万创业资金242526.这种"技术能力+政策红利"的双重加持,正在重塑IT人才的职业发展公式——过去"代码量决定价值"的时代已成历史,未来属于那些能驾驭AI工具、连接技术与业务的"数字炼金术士"。正如GitHub数据显示,使用AI辅助工具的开发者能管理过去5人维护的代码库,这不是取代,而是职业维度的升维6.

技能转型建议:分层次能力重构路径

在AI技术重塑行业格局的当下,IT人员的技能转型需摆脱"一刀切"思维,而是基于自身职业阶段和能力基础,选择差异化的能力重构路径。我们提出"三维能力模型",为不同层次从业者提供清晰的转型框架,帮助你在AI浪潮中找到精准定位。

技术深化路径:从中高级开发者到AI架构师的进阶之路

这条路径专为具备3年以上开发经验的中高级技术人员设计,核心是**"底层原理穿透+AI工具驾驭"**的双重突破。你需要在原有技术栈基础上,向AI领域的核心技术发起攻坚:在模型调优层面,深入掌握LLM微调技术如LoRA低秩适配、P-tuning前缀调优,理解分布式训练框架(如DeepSpeed的ZeRO优化策略)的底层逻辑;在系统架构层面,需将传统分布式系统经验升级为AI架构能力,例如通过研究Spring事务核心类(AbstractPlatformTransactionManager、TransactionSynchronizationManager)掌握事务一致性原理,再迁移应用到AI训练任务的分布式协调中。

学习资源方面,吴恩达《机器学习》课程可夯实理论基础,Hugging Face的实战项目(如文本分类、命名实体识别)能快速积累工程经验。某电商系统的分层架构设计(经典三层架构:controller层→service层→dao层的调用关系)则为理解AI系统的模块解耦提供了参考范式,这种分层思维同样适用于构建AI推理服务的请求处理层、模型服务层和数据持久层。

转型案例显示,前Java架构师张明通过主导开源项目医疗影像AI处理平台,在6个月内完成技术栈切换:前3个月深入学习PyTorch框架与医学影像DICOM标准,后3个月基于Seata分布式事务框架解决多模态数据一致性问题,最终被某AI医疗公司以80万年薪聘为AI架构师。这印证了技术深化路径的可行性——将原有架构设计能力与AI技术融合,能产生1+1>2的转型效果。

业务融合路径:初级开发者的"技术+行业"双轮驱动

对于工作1-3年的初级开发者,与其在纯技术赛道与资深工程师竞争,不如选择技术能力+行业知识的融合策略,快速建立差异化竞争力。这类人才在就业市场的优势已逐渐显现:数据显示,具备技术+业务复合能力的IT人员求职成功率比纯技术背景者高出47%。

行业知识的积累需要精准定位:若瞄准医疗AI方向,需掌握DICOM医学影像标准、HL7临床数据交换协议;投身金融科技则要理解信贷风控模型(如逻辑回归、随机森林在贷前审核中的应用)、反洗钱合规要求(KYC/AML流程);电商AI领域则需熟悉用户画像标签体系、推荐算法的业务指标(CTR/CVR提升率)。学习资源可选择AWS机器学习认证(侧重行业解决方案落地)、各领域白皮书(如《中国医疗AI行业研究报告》),以及参与行业垂直论坛(如医疗AI的"医学影像前沿论坛")。

前大厂初级程序员王浩的转型颇具参考价值:他在工作第2年开始系统学习医疗知识,通过《DeepSeek应用高级教程》掌握临床数据处理技能,6个月内将数据清洗时间从2小时/次压缩至15分钟/次,并将医院临床路径知识转化为算法优化思路——在肺结节检测模型中加入临床怀疑指数权重,使模型召回率提升12%,最终成功入职医疗AI企业担任算法工程师,薪资较之前增长60%。对于初级开发者而言,这种"技术为体、业务为用"的路径,能以更低成本实现职业跃升。

跨界创新路径:全层次人员的能力破界与价值重构

跨界创新路径打破了职业层级限制,无论是初入行业的新人还是资深专家,都能通过AI工具的创造性应用,开辟新的职业赛道。这条路径包含两大方向:AI工具开发与技术价值变现,前者将AI能力转化为生产力工具,后者则通过内容创作实现知识溢价。

在AI工具开发领域,LangChain框架为技术人员提供了低门槛创新机会——前端工程师可用其构建智能客服系统(集成企业知识库与多轮对话能力),数据分析师可开发自动化报告生成工具(连接BI平台与GPT-4o实现自然语言解读)。工具清单应包含代码辅助(GitHub Copilot X提升30%编码效率)、视觉创作(MidJourney生成技术流程图)、流程自动化(Langflow拖拽式搭建AI工作流)。某独立开发者利用LangChain+企业微信API开发的"智能工单系统",已为10余家中小企业提供服务,年订阅收入达45万元。

内容创作则是技术知识变现的高效途径。35岁开发者李婷的案例颇具启发性:她通过技术博客+知识付费双轨模式,将AI学习经验转化为实际收益——在技术社区连载《从0到1掌握LoRA微调》系列文章,积累5万粉丝后推出付费课程,结合Copilot生成练习题、MidJourney制作教学素材,课程上线1年销售额突破30万元。此外,参与开源项目(如主导TiDB插件开发被PingCAP高薪挖角)、技术直播(B站AI模型部署实战栏目)等方式,也能快速提升个人品牌价值。

技能转型路径图:可视化你的成长阶梯

为让转型过程更具可操作性,我们将各层次人员的学习节点绘制成技能转型路径图,标注关键里程碑:

- 技术深化路径(中高级开发者):3个月掌握Python数据处理库(NumPy/Pandas)→6个月参与Kaggle竞赛(Top 50%)→12个月复现顶会论文(如ICML的轻量化模型压缩方案)→18个月主导企业级AI项目架构设计

- 业务融合路径(初级开发者):1个月完成行业知识图谱构建(如金融风控的10大核心指标)→3个月考取AWS Certified Machine Learning认证→6个月参与行业数据集标注与清洗(如医疗影像的病灶标注)→12个月独立设计业务导向的AI功能模块(如保险理赔的自动审核规则)

- 跨界创新路径(全层次):1个月熟练使用3款AI工具(Copilot+MidJourney+Langflow)→3个月完成最小可行性产品(如AI简历优化工具)→6个月实现首笔变现(知识付费/工具订阅)→12个月形成稳定收入流(月均2-5万元)

转型关键提醒:无论选择哪条路径,都需建立抗迭代能力——基础层锻造5年不过时的核心能力(数据结构、算法复杂度、设计模式),应用层采用"技术雷达"动态更新工具栈(2025年重点跟进Qwik前端框架、Astro静态站点生成器),前沿层坚持每周3小时"认知定投"(阅读Gartner技术趋势报告、参与开源社区讨论)。

AI时代的技能转型,本质是从单一技术执行者向复合能力创造者的进化。选择适合自己的路径,用系统化学习替代碎片化尝试,才能在变革中实现职业价值的指数级增长。记住,真正的竞争力不在于掌握多少技术,而在于能否将技术转化为解决实际问题的能力——这正是AI无法替代人类的核心优势。

案例分享:不同转型路径的实战经验

技术转产品:从代码到用户的思维跃迁

问题:80后程序员莉莉在经历10年军事化管理的开发生涯后,陷入"下班后大脑仍在debug,连孩子的话都听不进去"的职业倦怠,同时担忧35岁后在技术赛道的竞争力衰减。

行动:她抓住公司AI产品立项契机,用3个月完成技术人产品化改造:每天下班后用Axure复刻3款竞品原型,周末泡在用户研究论坛学习需求分析,主动申请参与AI客服需求评审会做会议纪要。关键转折点是主导输出《智能推荐功能PRD》,首次用"用户故事"而非"技术方案"说服产品总监。

结果:成功转型业务分析师(BA),薪资较开发岗增长60%,主导的AI客服项目用户满意度提升42%。提炼出技术转产品的三大核心能力:

- 需求转化:将"用户希望快速找到答案"转化为"语义理解准确率≥95%+3次点击内触达解决方案"的可执行指标

- 跨部门沟通:用技术实现成本-业务收益可视化表格协调研发与运营矛盾

- AI工具应用:熟练使用ChatGPT生成用户画像初稿,用MindNode梳理需求优先级

避坑指南:技术转产品最易踩的思维陷阱是用技术可行性倒推用户需求。莉莉初期设计智能推荐功能时,因过度纠结协同过滤算法比深度学习更稳定,差点忽略老年用户"字体放大"的基础诉求,直到参与线下用户访谈才修正方向。

AI轻量化创业:3周打造月入2万的工具产品

问题:某互联网公司前端开发张明(化名)在裁员潮中意识到单一薪资来源风险,想利用业余时间创业但受限于缺资金、没团队、全职工作忙的三重约束。

行动:他瞄准求职者简历与JD匹配效率低的细分痛点,启动轻量化开发:

- 技术选型:用Copilot自动补全80%基础代码,借助Mendix低代码平台搭建前端界面,3周完成MVP版本

- 冷启动策略:在GitHub开源核心算法吸引开发者关注,同步运营公众号"AI简历实验室",通过免费简历诊断引流

- 快速迭代:根据首批200用户反馈,7天内迭代出岗位关键词高亮HR视角评分两个核心功能

结果:产品上线2个月积累5000用户,付费转化率8%,月均收入稳定在2万元。这套AI创业轻量化路径值得复制:

- 痛点精准度:聚焦简历优化而非全流程求职服务,解决单一强需求

- 资源杠杆率:零成本使用GitHub Pages部署、公众号免费流量池、ChatGPT API按调用计费

- 迭代节奏:保持周更频率,用最小可用产品验证市场,避免闭门造车

避坑指南:切勿过早追求大而全。张明曾计划加入面试模拟功能,导致开发周期延长1个月,错失求职旺季流量。建议初期用功能减法换上线速度,记住:用户为解决问题付费,而非为功能数量买单。

传统行业+AI:汽车工厂IT工程师的蓝海跃迁

问题:某合资汽车工厂IT工程师李强(化名)发现,传统设备维护依赖老师傅经验+定期检修,突发故障导致的停线损失年均超百万,而IT部门在工厂体系内常被视为边缘支持角色。

行动:他抓住企业数字化转型契机,开启工业AI闯关:

- 知识体系重构:3个月考取AWS IoT认证,系统学习工业大模型在预测性维护中的应用

- 项目切入:主动请缨主导产线数据标注项目,组织30人团队完成10万+设备振动数据分类

- 价值证明:将标注数据接入工业大模型,开发出"轴承温度-振动频率"双因子预警模型

结果:成功转岗工业AI工程师,带领团队将设备故障预警准确率从62%提升至91%,产线停机时间减少50%,个人薪资涨幅达80%。这印证了传统行业AI化的三大红利:

- 数据壁垒低:工厂积累的设备运行数据多为结构化格式,标注成本比互联网场景低40%

- 人才缺口大:懂工艺+AI的复合型人才薪资较纯IT岗高30%-50%

- 政策支持强:所在工厂获政府智能制造专项补贴,项目预算充足度超互联网公司

避坑指南:传统行业AI转型最忌技术悬浮。李强初期照搬互联网公司全量数据建模方案,忽略工厂老旧设备传感器数据缺失的现实,直到跟着维修工蹲守产线两周,才设计出历史数据+实时巡检记录的混合建模方案。

三个案例共同揭示AI时代转型的底层逻辑:与其焦虑被技术替代,不如成为技术应用者+价值创造者。无论是转型产品、轻创业还是深耕传统行业,核心都在于——用AI工具放大自身优势,在技术与业务的交叉点建立不可替代性。

未来趋势:2025年IT行业发展预测

技术趋势:生成式AI重构开发范式,工具链智能化成标配

生成式AI正全面渗透软件开发全流程,推动行业从人工编码向人机协同转型。GitHub Copilot X等工具已实现需求文档→代码→测试的自动化闭环,某大厂实测显示AI可生成30%的单元测试代码,而DeepSeek V3.1等大模型编程实力已超越Claude 4 Opus,成本却降至1美元,预示AI辅助编程将成为开发者标配。这一变革促使开发者角色从代码生产者转向系统设计+AI工具调优者,需掌握提示词工程、模型参数调优和复杂场景拆解能力。

技术栈演进呈现"专业化+智能化"双轨特征。响应式编程(R2DBC)与异步事务结合成为高并发场景主流方案,数据库隔离级别优化需实现应用配置与实际支持能力的精准匹配。语言框架迭代加速,Java 24通过虚拟线程技术使并发性能提升10倍,Python 3.14以每2个月一个alpha版本推进,前端框架React 19的Server Components可减少客户端JS体积40%,工具链智能化倒逼开发者提升设计能力而非单纯编码能力。

岗位趋势:新兴职业爆发增长,技能结构两极分化

行业岗位结构正经历深刻重构。IDC预测到2026年,深度整合AI技术的云应用将催生四大类新兴职业:技术优化类(AI训练师、多模态架构师)、伦理治理类(AI审计师、数字遗产规划师)、跨界融合类(农业AI优化师、医疗AI解释员)、创意策展类(生成式AI策展人、虚拟世界建造师)。其中AI伦理审计师、数字孪生架构师等岗位需求年增40%,而初级开发、数据录入等重复性岗位需求持续萎缩,纯技术岗位占比已从68%降至45%。

技能需求呈现复合化+场景化特征。AI+复合能力(系统架构设计×跨领域知识整合×AI工具驾驭)成为核心竞争力,单一技术技能逐步被淘汰。数据科学家、分析师等岗位年需求增长25%,AI训练师、提示词工程师、大模型调优专家等新兴角色薪资溢价达30%-50%。传统测试、运维岗位向AI+可靠性工程转型,需掌握自动化测试框架开发、智能监控系统搭建等复合技能,预计到2030年AI和大数据领域岗位总量将实现翻倍增长。

组织趋势:人机协作成主流,分布式团队效率革命

企业组织模式向核心团队+AI工具+弹性外包转型。McKinsey报告显示,Anthropic Claude 4、Google Gemini Ultra等AI工具每周可为员工节省一天工作时间,使10人AI团队能完成传统30人开发任务。远程协作技术突破进一步释放组织效能,Figma AI协作版使跨地域团队效率提升35%,Apple Vision Pro和Meta Workspace AR打造的混合现实办公环境,大幅提升虚拟协作的自然度和信息传递效率。

劳动力市场呈现两极化特征。文书行政岗位流失率最高,而AI、数据科学、网络安全领域岗位增长强劲,哥伦比亚 tech 行业2024年增长14.3%即为明证。掌握人机协作技能的工程师收入呈指数级增长,持续进化的IT人职业生涯可能延长至60岁以上,而拒绝转型者面临被淘汰风险。

中国特色趋势:生态主导的岗位创新与区域布局

本土科技生态催生特色岗位需求。华为昇腾生态带动"AI芯片适配工程师"紧缺,需精通MindSpore框架和异构计算优化;阿里通义千问在电商、金融领域的落地,使"行业大模型调优专家"成为香饽饽,核心技能包括垂直领域数据处理、领域知识图谱构建和模型压缩技术。政策层面,苏州对重点AI企业高端人才无需评审可直接认定领军人才,深圳"算力券"补贴30%算力成本,南宁面向东盟的人工智能枢纽建设,推动"跨境数据安全工程师"等区域特色岗位兴起。

垂直领域大模型培育形成政策红利。各地对参数量超千亿的通用大模型和超百亿的垂直大模型(≥5个典型场景)给予算力成本补贴,推动行业+AI深度融合。厦门重点支持人工智能芯片、具身智能等核心技术研发,对国家级揭榜项目给予最高50%研发投入补助,催生具身智能算法工程师等前沿岗位。这类岗位要求既懂AI技术原理,又熟悉特定行业流程,形成"技术理解力×行业洞察力×政策敏感度"的三维能力模型。

2025-2030年技能需求演变与行动指南

未来五年IT技能需求将经历三次迭代:2025年聚焦AI工具熟练应用(如Copilot调优、自动化测试生成),2027年强调跨领域融合能力(如AI+医疗、AI+制造的场景落地),2030年人机协作高级技能(多智能体协同设计、AI伦理决策)成为核心。建议从业者采用"T型发展"策略:纵向深耕1-2个技术领域,横向拓展行业知识和AI工具链能力,积极参与开源社区和生态建设,如昇腾MindSpore社区、阿里通义千问开发者计划等,通过实践保持竞争力。

关键趋势总结:

- 技术层面:生成式AI重构开发流程,工具链智能化倒逼设计能力升级

- 岗位层面:新兴职业年增40%,纯技术岗位占比降至45%,AI+复合技能成刚需

- 组织层面:10人AI团队可替代30人传统团队,远程协作效率提升35%

- 中国特色:生态主导的岗位创新,区域政策催生跨境数据安全等特色角色

面对这场变革,持续学习不再是选择而是生存必需。正如行业数据显示,掌握人机协作技能的工程师收入呈指数级增长,而停滞不前的从业者将面临被AI工具和新生代取代的双重压力。唯有拥抱变化、深耕生态、跨界融合,才能在AI时代的浪潮中站稳脚跟。

行动指南:可落地的学习资源与步骤

面对AI浪潮下的职业转型,系统性的学习规划比零散努力更高效。以下基于基础-进阶-实战三阶段框架,结合一线开发者转型经验与优质资源,打造可直接落地的12个月行动方案,助你平稳跨越技术鸿沟。

一、基础阶段(1-3个月):构建AI能力底座

核心目标:掌握AI领域通用工具与基础知识,完成从传统IT到AI从业者的思维转换。

每日行动清单(需严格执行):

- 阅读1篇AI技术博客(推荐Medium/TowardsDataScience平台,聚焦LLM应用案例)

- 练习1个AI工具(如用Copilot生成代码并优化,目标提升开发效率30%)

- 参与1次技术社区讨论(GitHub Issues/Stack Overflow,每周至少2条有效回复)

- 输出1篇技术总结(博客或公众号,优先发布至CSDN平台积累行业影响力)

推荐学习组合:

- 核心课程:吴恩达《Machine Learning》(经典入门,配合阿里云天池入门赛练手,快速理解模型训练流程)

- 编程强化:每日1小时LeetCode AI题目训练(优先算法题+Python语法题,目标3个月内GitHub提交量≥50次)

- 小项目实践:每周完成1个AI工具开发(如用Copilot生成代码注释工具、基于GPT-3.5的文档摘要器),初期可参考Excalidraw(轻量在线白板工具)等开源项目的极简设计思路。

二、进阶阶段(4-6个月):聚焦细分领域突破

核心目标:根据技术或业务路线深化能力,形成差异化竞争力。

▍技术路线:大模型应用开发

- 核心技能:掌握LLM微调技术(PEFT库实战)、容器化部署(Docker基础)

- 推荐资源:

- Hugging Face大模型调优实战项目(手把手教学LoRA微调,覆盖模型选型、数据清洗全流程)

- 《大模型应用开发》课程(适合全栈开发者,3个月周期,学完可独立完成企业级LLM应用落地)

- 开源项目学习:MinIO(对象存储解决方案)源码阅读,理解大模型训练数据存储架构

▍业务路线:AI产品能力构建

- 核心技能:需求转化(用户访谈技巧)、原型设计(Axure工具)、产品落地(MVP思维)

- 推荐资源:

- CSDN《AI产品经理实战课》(2个月周期,案例涵盖智能客服、教育AI助手等场景)

- 《AI产品经理实战》课程(技术转产品人群首选,提升从技术功能到用户价值的转化能力)

三、实战阶段(7-12个月):积累企业级案例

核心目标:通过真实项目验证能力,形成可展示的作品集,为求职或转型铺路。

▍项目实战渠道:

- 竞赛与开源:参与Kaggle竞赛(优先选择「AI+行业」赛道,如医疗影像识别)、GitHub开源贡献(LocalSend跨平台文件传输工具等项目,提升协作能力)

- 企业级场景:学习容器化与云原生技术(如Docker/K8S资源管理),理解AI模型规模化部署逻辑,推荐AWS/Azure认证(提升简历含金量)

▍差异化竞争力打造:

- 垂直领域深耕:结合政策红利选择赛道,如参与面向东盟的AI教育项目(南宁市对年培训500人以上的AI机构最高奖励50万元,可关注本地合作机会)

- 合规能力补充:学习《数据安全与合规》课程(1个月周期),掌握AI应用的数据脱敏、隐私保护规范,适配企业级项目要求

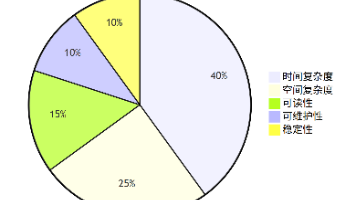

技能测评清单:定位转型短板

通过以下维度定期自检,动态调整学习重点(建议每月测评1次):

- 代码能力:GitHub年度提交量(目标≥200次)、代码复现率(能否独立复现论文算法)

- AI工具熟练度:Copilot使用效率(代码生成准确率≥80%)、Prompt工程能力(能否用3轮内提示词让GPT生成可用方案)

- 业务理解:行业报告输出质量(每月1篇,需包含数据支撑的AI落地建议)、用户需求转化效率(原型设计到开发的沟通成本)

转型案例:9个月从前端到AI+教育专家的时间线

参考路径(可复制性强):

- 1-3月:每日2小时Python+机器学习基础(吴恩达课程),周末开发教育类小工具(如错题本AI分析器)

- 4-6月:聚焦教育大模型微调(用PEFT库优化学科答疑模型),同步学习Axure设计课程

- 7-9月:参与Kaggle教育数据竞赛(获Top 20%),开源项目获500+星标,成功入职教育科技公司AI产品团队

关键动作:全程使用Notion AI学习模板管理进度,每周在CSDN发布技术总结,积累3000+阅读量建立个人品牌

资源汇总与时间管理工具

▍核心课程推荐(按路线分类)

| 课程名称 | 适合人群 | 学习周期 | 预期收益 | |

|---|---|---|---|---|

| 《大模型应用开发》 | 全栈开发者 | 3个月 | 掌握LLM微调与部署技术 | |

| 《AI产品经理实战》 | 技术转产品 | 2个月 | 提升需求转化与产品落地能力 | |

| 《数据安全与合规》 | 安全工程师 | 1个月 | 拓展AI项目合规设计知识 | |

| Skillup免费AI课程 | 零基础入门者 | 1个月 | 获AI基础技能证书(含考试) |

▍高效学习工具

- 时间管理:Notion AI学习模板(内置进度追踪、资源分类功能)

- 实践平台:CSDN实训班(提供Python全栈、AI开发等系统化培训,含企业项目对接)2

- 政策支持:新加坡SkillsFuture计划(免费AI/数字技能培训)、南宁市AI培训机构最高50万元奖励(适合团队转型)

转型的关键不在于速度而在于方向正确——用阶段性成果验证路径,用实战项目替代空想,你会发现AI时代的职业升级比想象中更可控。

当AI能够自动生成代码、完成标准化测试时,2025年的就业市场正在重新定义技术人的价值坐标。世界经济论坛最新报告指出,创造性思维与复杂问题解决已跻身未来最保值技能前列,这恰恰揭示了一个核心逻辑:AI是工具,驾驭工具的人类智慧才是不可替代的核心竞争力。与其担忧岗位被替代,不如思考:未来3年,你要成为AI的驾驭者还是被工具驱动的跟随者?

AI时代生存法则(核心总结)

- 构建T型能力结构:以技术深度(如Python/机器学习)为纵轴,行业广度(金融/医疗场景理解)为横轴,形成技术×行业的复合竞争力。

- 用AI工具放大效能:善用Copilot生成代码框架、自动化测试工具Selenium+AI插件提升回归测试效率,将重复劳动占比压缩至20%以下。

- 打造个人技术品牌:通过CSDN博客分享转型心得,参与开源项目贡献,加入博客专家计划提升行业影响力,让你的能力被看见。

记住:AI不是对手,而是最强大的协作伙伴。与其恐惧变化,不如主动进化——现在就行动,3年后的你定会感谢今天的选择。

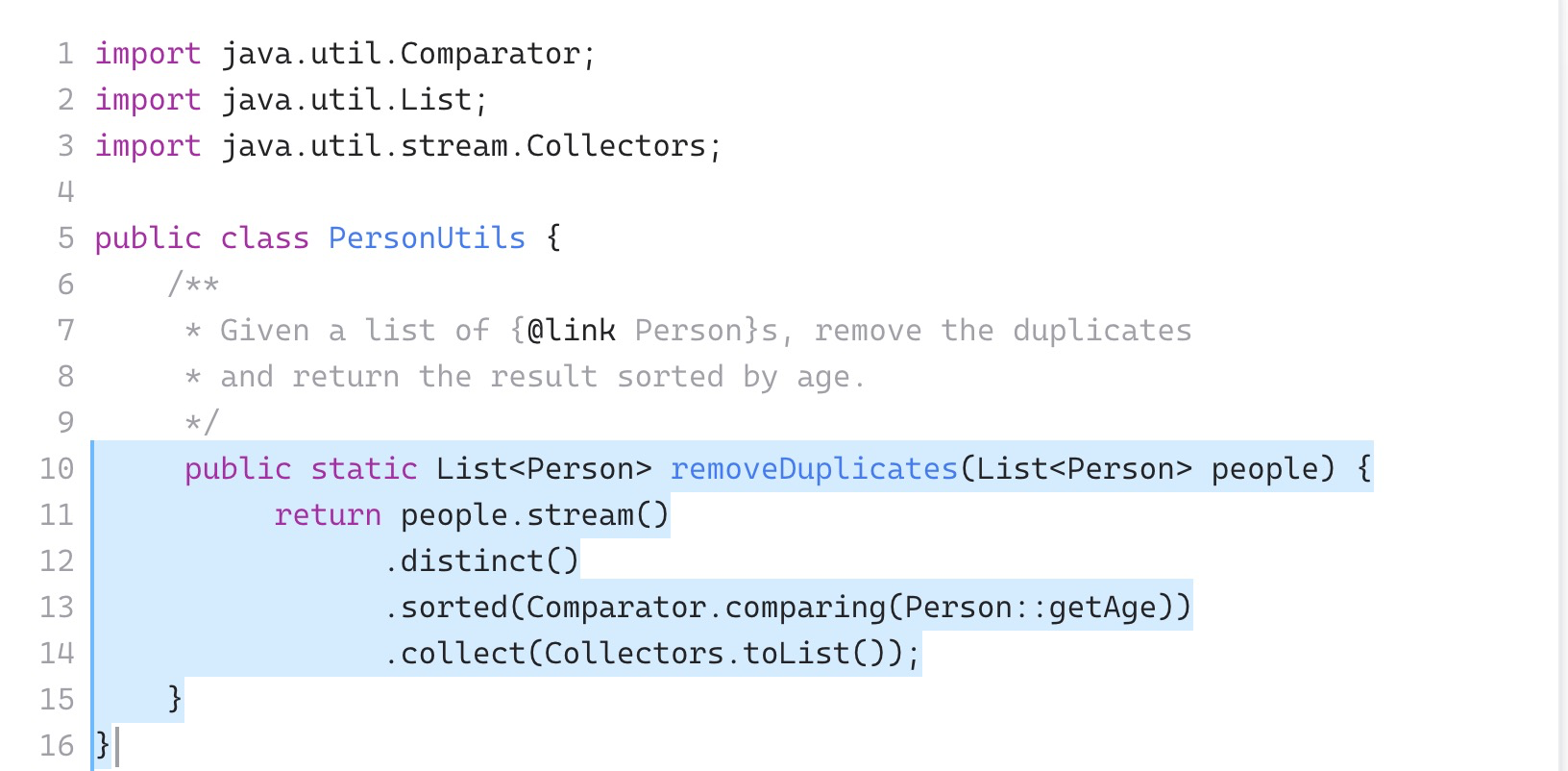

AI工具代码示例:GitHub Copilot提升开发效率

以下是使用GitHub Copilot优化前后的代码对比,展示AI工具如何提升开发效率:

优化前:手动编写的Java去重排序代码

public static List<Person> removeDuplicates(List<Person> people) {

Set<Person> uniquePeople = new HashSet<>();

for (Person person : people) {

uniquePeople.add(person);

}

List<Person> result = new ArrayList<>(uniquePeople);

Collections.sort(result, new Comparator<Person>() {

@Override

public int compare(Person p1, Person p2) {

return Integer.compare(p1.getAge(), p2.getAge());

}

});

return result;

}

优化后:Copilot生成的Stream API实现(仅需输入方法注释)

/**

* 移除重复Person并按年龄排序

*/

public static List<Person> removeDuplicates(List<Person> people) {

return people.stream()

.distinct()

.sorted(Comparator.comparing(Person::getAge))

.collect(Collectors.toList());

}

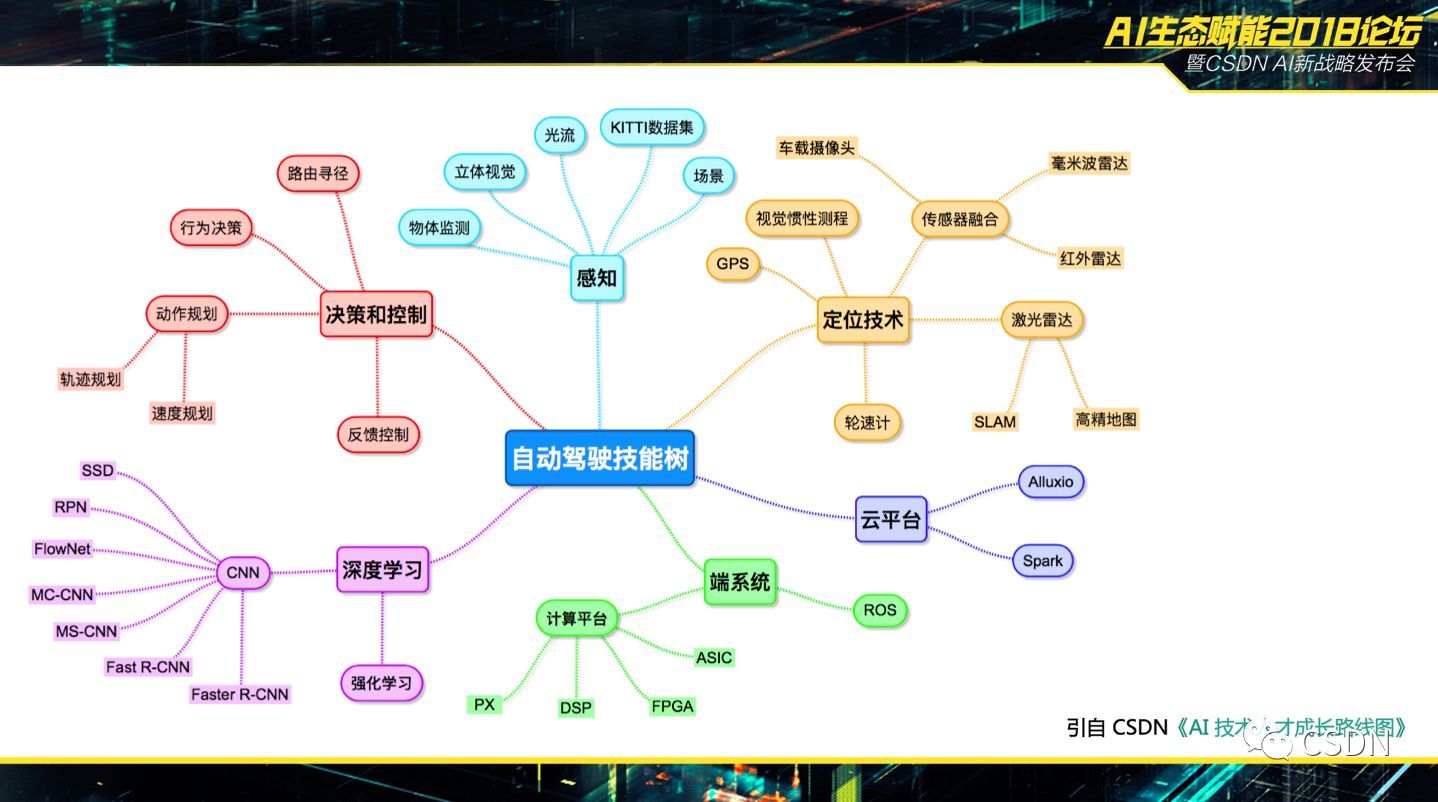

技能转型路径可视化

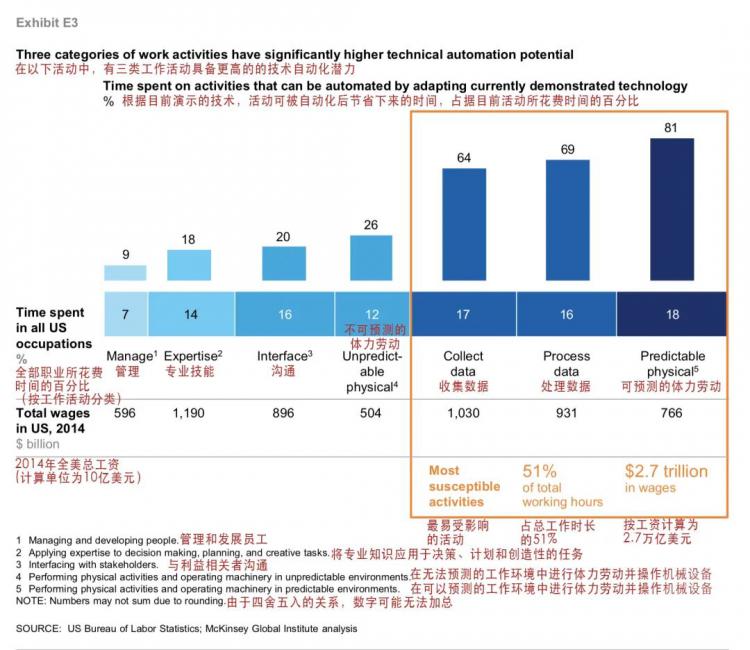

AI岗位替代风险预测

AI时代生存法则(核心总结)

- 工具驾驭能力:熟练使用Copilot、LangChain等AI工具,将重复劳动效率提升50%以上

- 跨域知识整合:技术+行业知识(如医疗AI需懂DICOM标准)形成差异化竞争力

- 持续学习习惯:每季度掌握1个新工具,每年参与1个开源项目或技术认证

- 人类独有价值:强化复杂问题解决、创造性思维和跨团队协作能力

更多推荐

已为社区贡献1条内容

已为社区贡献1条内容

所有评论(0)